Zwischen Können und Wollen

Fähigkeiten sortieren, Stärken erkennen und neues lernen um neue berufliche Wege zu gehen

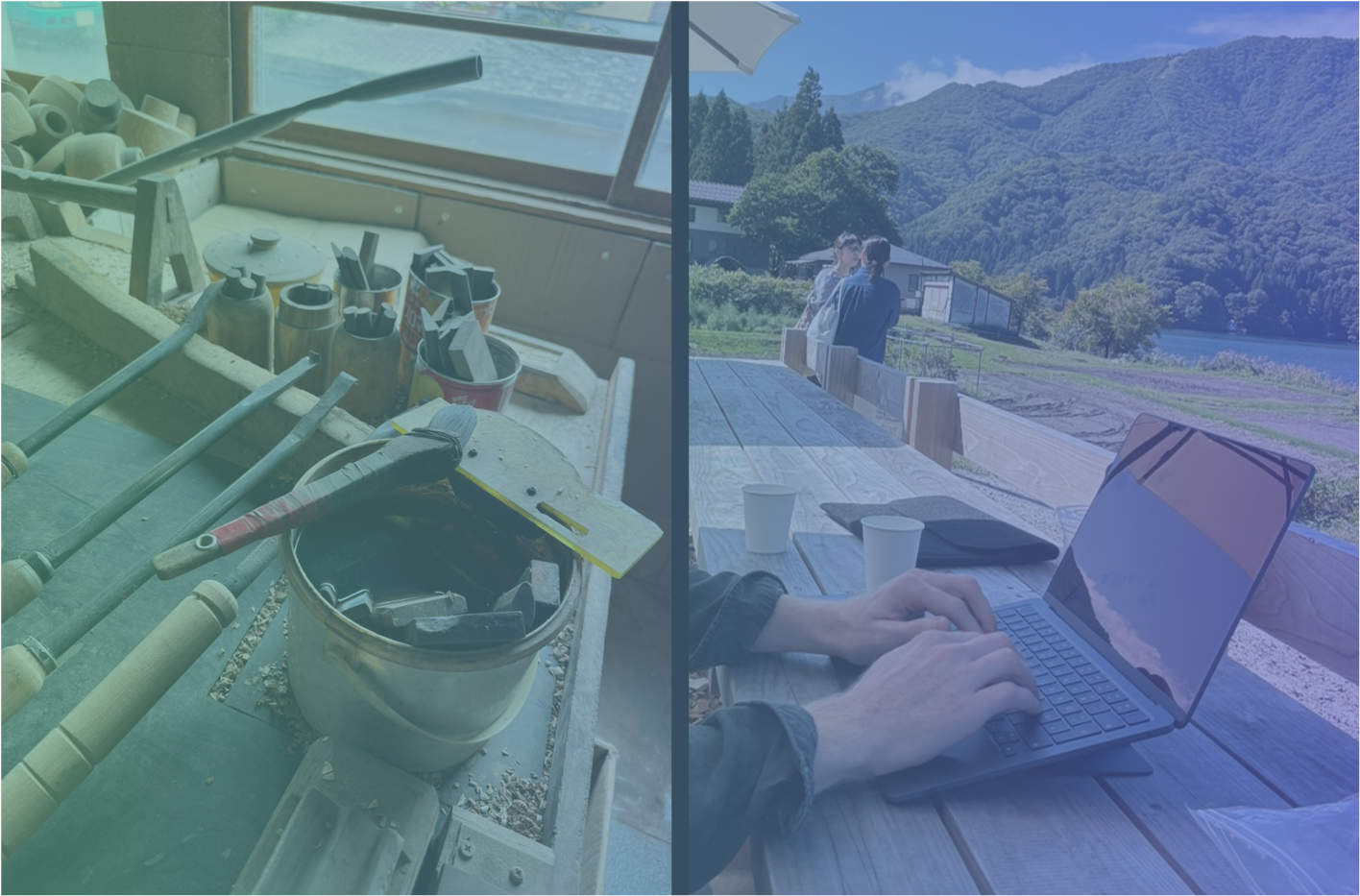

Wer seinen beruflichen Weg neu denkt – etwa den Schritt vom akademischen Schreibtisch hin zu einem handwerksnahen Beruf wagt – begegnet einem zentralen Dilemma: Welche Fähigkeiten nehme ich mit? Und wo sind neue Kompetenzen gefragt?

Ein solcher Wandel ist mehr als ein Jobwechsel. Er bedeutet, die eigene berufliche Identität zu hinterfragen, alte Rollenbilder loszulassen und herauszufinden, was in einem neuen, praktischeren Umfeld wirklich zählt. Immer wieder fällt in diesem Prozess das Wort „Stärken“. Aber was sind Stärken eigentlich – und wie finden wir heraus, welche uns durch den Wandel tragen?

Mehr als Können: Was uns wirklich stark macht

Stärken sind nicht bloß das, was uns leichtfällt. Sie zeigen, wie wir denken, fühlen und handeln – also, wer wir im Kern sind. Sie lassen sich nicht immer in Zertifikate fassen, sind aber oft genau das, was uns in neuen Kontexten trägt. Gerade beim Übergang in ein handwerkliches oder gestalterisch-praktisches Arbeitsumfeld lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Neben den offensichtlichen Fähigkeiten lohnt es sich, auch ihre „Verwandten“ zu betrachten:

Interessen sind oft der erste Hinweis auf das, was uns antreibt. Sie zeigen, wo wir Leidenschaft empfinden, was uns neugierig macht und welche Tätigkeiten uns erfüllen. Gerade im Handwerk kann das Interesse an greifbaren, sichtbaren Ergebnissen stark wirken – wir sehen, was unsere Hände geschaffen haben, und erleben die Arbeit als Ausdruck unserer Persönlichkeit.

Kompetenzen umfassen all das, was wir gelernt und geübt haben – von technischen Skills über analytisches Denken bis hin zu Projektorganisation. Vieles davon ist übertragbar: Wer in der Wissenschaft oder im Büro gearbeitet hat, bringt oft Struktur, Präzision und Koordinationsfähigkeit mit – alles Qualitäten, die auch im Handwerk zählen.

Erfahrungen prägen, wie wir auf Neues reagieren. Sie zeigen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, Verantwortung tragen oder improvisieren. Wer aus dem akademischen Bereich kommt, bringt meist einen reichen Erfahrungsschatz mit, der auch im Werkstattkontext hilfreich sein kann – z. B. bei der eigenständigen Planung und Umsetzung von Projekten.

Ziele geben Richtung. Viele, die ins Handwerkliche wechseln, suchen nach mehr Sinnhaftigkeit, Unmittelbarkeit oder körperlicher Betätigung. Das Ziel, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, das bleibt – sei es ein Möbelstück, ein Raum, ein Werk – kann eine starke Motivation sein.

Werte sind der innere Kompass. Sie beeinflussen, wie wir arbeiten wollen und mit wem. Im Handwerk zählen oft Werte wie Sorgfalt, Ehrlichkeit, Respekt vor dem Material und dem Tun. Wer seine eigenen Werte kennt, kann bewusster wählen, welches Arbeitsumfeld wirklich passt.

Ressourcen schließlich – seien es Menschen, Rücklagen oder ein berufliches Netzwerk – geben Stabilität. Gerade beim Wechsel in ein neues Berufsfeld kann ein unterstützendes Umfeld entscheidend sein. Gespräche mit Menschen aus dem Handwerk, erste Mitmachmöglichkeiten oder inspirierende Vorbilder können Mut machen und Orientierung geben.

Selbsteinschätzung und Prioritäten: Was will ich mitnehmen – und was loslassen?

Um den Übergang bewusst zu gestalten, hilft eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ich selbst habe dafür meine bisherigen beruflichen Stationen reflektiert: Welche Hardskills habe ich aufgebaut? Welche Soft Skills lebe ich täglich? In welchen Rollen habe ich mich wohlgefühlt – und wo bin ich an Grenzen gestoßen?

Ich habe aufgelistet, was ich stärken, was ich hinter mir lassen möchte – und auch, was ich noch nicht kann, aber lernen will. Besonders wertvoll war es, meine sogenannten Schwächen – oder wie ich lieber sage: Baustellen – ehrlich zu benennen, statt sie hinter „Entwicklungspotenzial“ zu verstecken. Denn erst wenn ich sie akzeptiere, kann ich entscheiden, welche Herausforderungen ich im neuen Kontext wirklich annehmen will.

Der Weg vom Schreibtisch zur Werkbank ist kein einfacher, aber ein spannender. Wer sich die Zeit nimmt, die eigenen Fähigkeiten und Motivationen neu zu sortieren, kann ihn mit Klarheit und Selbstvertrauen gehen – und entdeckt vielleicht, dass vieles, was wir bisher „Stärke“ nannten, in neuem Licht noch kraftvoller wirkt.

Realität trifft Motivation: Wie der Arbeitsmarkt funktioniert

Doch so viel Klarheit wir für uns selbst gewinnen – der Arbeitsmarkt funktioniert nach eigenen Regeln. Und die stehen einem Quereinstieg oft im Weg. Auch wenn in den Medien und von politischer Seite viel vom Fachkräftemangel die Rede ist, meint das in der Praxis vor allem: Fachkräfte. Also ausgebildete Gesell:innen, Meister:innen, Menschen mit formalen Qualifikationen und anerkannten Abschlüssen.

Gerade im Handwerk ist das System darauf ausgerichtet, nach klassischen Profilen zu sortieren. Wer keine Ausbildung vorweisen kann, wird im Auswahlprozess schnell übersehen – auch dann, wenn er oder sie relevante Kompetenzen aus anderen Kontexten mitbringt. Ohne Zertifikate oder persönliche Kontakte ist der Zugang zu einem neuen Berufsfeld oft verschlossen oder mit finanziellen Abstrichen verbunden. Der Wunsch, den eigenen Lebensstandard zu halten, lässt sich dann nur schwer mit einem beruflichen Neuanfang im Handwerk vereinbaren.

Hinzu kommt: Viele kleine und mittlere Betriebe sind wirtschaftlich knapp kalkuliert. Sie haben weder die personellen noch die finanziellen Ressourcen, um hybride Positionen zu schaffen oder Quereinsteiger:innen neben dem Tagesgeschäft strukturiert auszubilden. Auch wenn die Offenheit da ist – der Betrieb muss laufen. Ausbildungsplätze sind Investitionen. Wer heute junge Menschen ausbildet, bindet dafür erhebliche Zeit und Geldmittel. Eine Werkstatt, die zwei oder drei Lehrlinge betreut, leistet bereits einen zentralen Beitrag für die Zukunft des Handwerks – zusätzliche Ausprobierplätze sind da schlicht nicht drin.

Und doch lohnt es sich, genauer hinzusehen. Handwerkliche Tätigkeiten sind oft viel komplexer, als sie auf den ersten Blick scheinen. Wer mit Leidenschaft dabei ist, erlebt schnell, wie viel Wissen, Erfahrung und Übung notwendig sind, um qualitativ hochwertig zu arbeiten – so, dass die eigenen Ansprüche erfüllt sind und die Kundschaft zufrieden ist.

Der Wunsch nach einer sinnvollen, greifbaren Tätigkeit ist also berechtigt – aber der Weg dorthin muss gut geplant sein. Zertifikate helfen, weil sie sichtbar machen, was man kann. Kontakte helfen, weil sie Türen öffnen, die für Fremde oft verschlossen bleiben. Und Verständnis für die Perspektive der Betriebe hilft, um gemeinsam Brücken zu bauen, statt unrealistische Erwartungen zu pflegen.